《解决方案导向和问题导向的辅导问题的差异效应:一项有实践意义的初步研究》

作者:

Anthony M Grant , The University of Sydney ; Sean O'Connor ,The University of Sydney

摘要

目的——本文的目的是通过文献综述和探索性试点研究的结果来探讨以问题为中心和以解决方案为中心的教练问题的不同效果。 设计/方法/方法——在以问题为中心的教练课程中,39 名参与者完成了一系列评估自我效能、对问题的理解、积极和消极影响以及目标方法的测量。 然后,他们回答一些以问题为中心的教练问题,然后完成第二组措施。 35 名参加以解决方案为中心的课程的参与者完成以问题为中心的情况的镜像,回答以解决方案为中心的教练问题,包括“奇迹问题”。

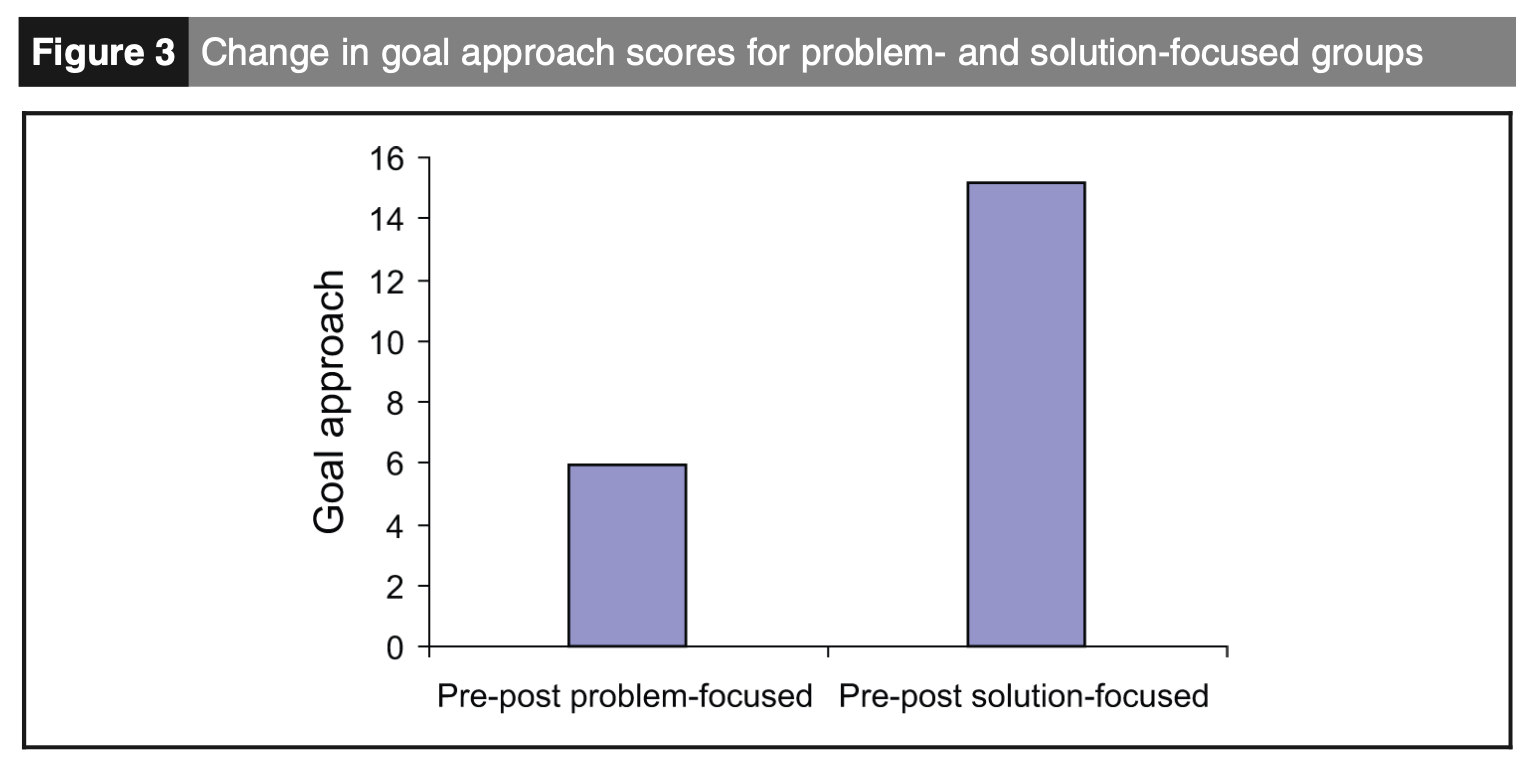

研究结果——以问题为中心和以解决方案为中心的条件都可以有效地增强目标方法。 然而,与以问题为中心的小组相比,以解决方案为中心的小组在目标实现方面的增长显着更大。 以问题为中心的问题可以减少负面影响并提高自我效能,但不会增加对问题本质的理解或增强积极影响。 以解决方案为中心的方法可以增加积极影响,减少消极影响,提高自我效能,并增加参与者对问题本质的洞察力和理解。

实际意义——以解决方案为中心的教练问题似乎比以问题为中心的问题更有效。 尽管现实生活中的教练对话不仅仅以解决方案为中心或仅仅以问题为中心,但如果教练希望进行有效的以目标为中心的教练课程,以加深理解,那么他们应该在教练工作中以解决方案为中心。 建立自我效能,减少负面影响,增加积极影响并支持目标实现的过程。

原创性/价值——这是第一个探讨这个问题的研究。 关键词 解决方案、教练、问题解决论文类型 研究论文

介绍

教练越来越多地被用作提高绩效、发展和幸福感的一种手段,而有效的提问是教练对话的核心。 但什么才是教练中“有效”的提问呢? 这些问题是否应该主要集中于分析问题和探索无益的思维模式(Neenan,2008),还是应该集中于构建解决方案(Berg 和 Szabo,2005)? 迄今为止,还没有关于这个问题的研究。 在本文中,为了更好地为教练从业者和培训师提供信息,我们简要概述了文献和试点研究的结果,该研究考察了以问题为中心和以解决方案为中心的教练问题对个人理解水平的相对影响 、自我效能、情感和目标方法。

教练通常被理解为一种协作的、以行动为导向的对话,有助于增强被教练者在职业和/或个人生活中的生活体验、目标实现、自主学习和表现(Spence 和 Grant,2007)。 鉴于上述教练的概念,真正有效的教练问题应该具有增强动机、发展理解、增加积极影响和自我效能感以实现变革的效果,以及帮助被教练者更接近他们的目标或目的。 但创造这种效果的最佳方法是什么?

以解决方案为中心的方法:询问“如何做?”

许多教练都会熟悉由惠特莫尔(Whitmore,1992)首次推广的“询问-讲述矩阵”。 该矩阵由两个正交维度组成——一个“询问-讲述”维度和一个“如何-为什么”维度(见图 1)——这为讨论以解决方案为中心和以问题为中心之间的差异提供了一个有用的框架。 重点教练问题。

以解决方案为中心的教练方法强调将教练对话集中在“询问如何做”象限的重要性(见图 1)。 以解决方案为中心的方法认为,教练应该花大部分时间提出问题,引发受教练者关于如何最好地实现目标的想法,而不是问探索因果关系的“为什么”问题。 这里的基础理论是,人们不需要知道问题的病因就能够构建解决方案并实现目标。 事实上,一些注重解决方案的支持者认为,问题探索可能会对受训者产生有害影响(Jackson 和 McKergow,2002)。

尽管对以解决方案为中心的方法的研究仍处于起步阶段(Corcoran 和 Pillai,2009),但其有效性得到了越来越多的支持。 最近对以解决为中心的短期疗法(SFBT)的咨询应用进行的荟萃分析发现,SFBT 表现出积极的效果(Kim,2008;Stams 等,2006)。 人们对在非治疗领域使用以解决方案为中心的方法也越来越感兴趣。 贝尔等人。 (2009) 报道了一项成功的以解决方案为中心的干预措施,旨在减少高尔夫球手的推杆失误(例如推杆中的急动)。 Visser 和 Butter (2008) 发现组织教练和咨询中以解决方案为中心的方法与成功密切相关。 此外,越来越多的书籍概述了以解决方案为中心的组织和个人教练方法(Grant,2006;Jackson 和 McKergow,2002;Szabo 和 Meier,2009)。

问“为什么?”:了解问题的本质

在以问题为中心的方法中,基本假设是受教练者需要了解问题的病因学,以便获得目标进展所需的理解。 在这种方法中,指导对话更加关注“问为什么”象限(见图 1)。 有一系列理论框架可用于以问题为中心的干预措施,包括根本原因分析(例如 Wilson 等人,1993)和心理动力学方法(例如 Kilburg,2004)。

关于教练和相关的帮助方式,认知行为理论(CBT)可能是与以问题为中心的方法相关的更常见的理论框架之一。 认知行为理论基于这样一种观念,即有问题的情绪和行为主要(尽管不完全)源于认知过程,并且可以通过理解这些想法是如何产生的,然后系统地改变一个人的思维模式、行为和方法来解决这些问题。 还尽可能改变环境(Froggatt,2006)。 CBT 方法所提出的问题会询问问题的起源和时间顺序,寻求揭示与问题相关的想法的细节,并探讨这些想法对个人的影响。 临床、咨询和组织环境中的大量研究表明,CBT 方法可以非常有效地解决各种问题(Ost,2008 年;Proudfoot 等人,2009 年)。

当前研究的目的

我们的目标是检查以问题为中心和以解决方案为中心的教练问题的影响,并确定哪个更有效。 为此,我们进行了一项试点研究,旨在模拟教练课程中以问题为中心和以解决方案为中心的互动。 也就是说,我们并没有进行一整堂教练课; 相反,我们提出了一系列以问题为中心、以解决方案为中心的教练问题。

方法

参加者

参与者是澳大利亚大学科学学院和经济与商业学院研究生课程的 39 名成年学生,他们是根据课程要求参加的。

措施

使用包含 12 项的正面和负面情感量表(PANAS;Watson 等,1988)测量正面和负面情感。 积极的情感描述是“快乐”、“受到启发”、“快乐”、“高兴”、“热情”和“坚定”。 负面情绪描述符包括“愤怒”、“沮丧”、“焦虑”、“沮丧”、“易怒”和“对自我不满意”。 参与者表示“最能反映你现在的感受”的程度。

自我效能感通过单个项目“现在我非常有信心我知道如何解决这个问题”进行评估。

对问题的理解通过单个项目进行评估; “我了解这个问题的本质”。

上述所有问题均采用六点响应量表(1 1⁄4 非常轻微或根本没有;6 1⁄4 非常)。

目标方法的评估是通过要求参与者“请评价你现在距离实际解决这个问题有多远”。 参与者以 0-100% 的分制进行回答,其中 0% 代表“根本没有解决”,100% 代表“完全解决”。

程序

以问题为中心的课程和以解决方案为中心的课程都是采用自我教练的形式在小组环境中进行的。 两次会议时长均为 30 分钟。

以问题为中心的教练课程。 参与者描述了一个现实生活中的问题,完成了测量,回答了一系列旨在引发以问题为中心和自我反思的指导问题,然后完成了与第一组相同的第二组测量。

参与者回应了以下请求:

请花五分钟写下您想要解决的问题。 这应该是一个让您感到沮丧的问题,并且您迄今为止还无法解决以回答以下问题:

1. 这个问题已经存在多久了? 怎么开始的?

2.您对这个问题有何看法?

3.当你有这些想法时,你会如何反应?

4. 这个问题的思考对你有什么影响?

选择这些问题是因为它们将受访者的注意力集中在问题上,并且有人认为这样做可以带来洞察力和“啊”的体验(Jung-Beeman 等,2008)。 然后,参与者完成了会后措施。 参与者无法访问他们之前的回复。

以解决方案为中心的教练课程。 在以问题为中心的会议举行一周后,又举行了以解决方案为中心的会议。 以解决方案为中心的会议旨在成为以问题为中心的会议的镜像。 参与者描述了一个不同的现实生活问题,然后完成了措施。 然后,他们回答了一系列旨在引发以解决方案为中心的思维的指导问题,最后完成了与第一组相同的第二组措施。 然后要求参与者回答以下以解决方案为中心的问题:

考虑一下您刚才描述的问题的可能解决方案。 现在,想象一下解决方案以某种方式“神奇地”出现了。 描述解决方案。 描述一些可以开始创建此解决方案的方法。 您对此解决方案有何看法?

当你有这些想法时,你会如何反应? 这个解决方案的想法对您有什么影响?

选择这些问题是因为它们将受访者的注意力集中在可能的解决方案上,并鼓励形成积极的意图,而不是促进以问题为中心的自我反思过程(例如 de Shazer,1994)。 然后,参与者完成了会后措施。 参与者无法访问他们之前的回复。

结果

配对 t 检验用于检查每组教练课程的影响。 使用独立样本 t 检验来检查目标方法的差异。 Alpha 设置为 0.05。 所有 p 值都是双尾的。 各组之间在任何预训练措施上都没有显着差异。

以问题为中心的教练课程

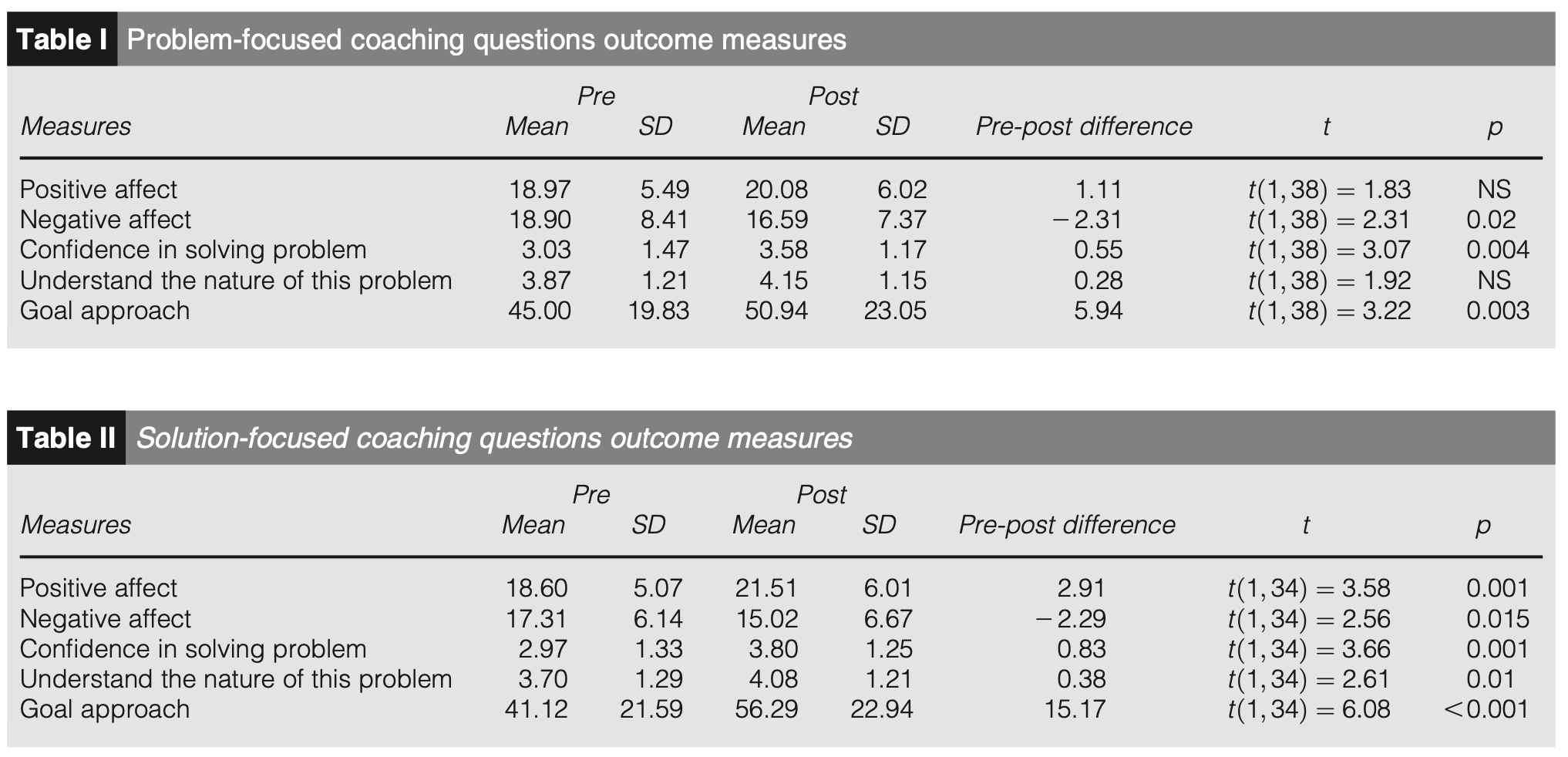

三十九名参与者完成了调查问卷。 表一列出了前后分数的平均值、标准差和差异。

积极情感的前后评分没有显着差异(tð1;38Þ 1⁄4 1:83; NS)。 然而,负面影响显着减少(t ð1;38Þ 1⁄4 2:31;p 1⁄4 0:02)。 自我效能感也显着提高(t ð1;38Þ 1⁄4 3:07;p 1⁄4 0:004)。 出乎意料的是,“我了解这个问题的本质”这一项目没有任何变化(tð1;38Þ 1⁄4 1:92; NS)。 然而,目标接近度显着增加(t ð1;38Þ 1⁄4 3:22;p 1⁄4 0:003)。 在提出以问题为中心的教练问题后,平均目标进度从 45% 增加到 50.94%。

以解决方案为中心的教练课程

35 名参与者完成了问卷(4 名参与者缺席)。 表一列出了前后分数的平均值、标准差和差异。

积极影响的前后得分显着增加 (tð1;34Þ1⁄43:58; p 1⁄4 0:001),而消极影响则显着下降 (tð1;34Þ 1⁄4 2:56; p 1 ⁄4 0:015)。自我效能感也显着提高ð1; 34Þ 1⁄4 3:66; 页 1⁄4 0:001)。 “我了解这个问题的本质”这一项目有所增加 (tð1; 34Þ 1⁄4 2:61; p 1⁄4 0:01)。 目标接近度显着增加 (tð1; 34Þ 1⁄4 6:08; p , 0:001)。 在提出以解决方案为中心的教练问题后,平均目标进度从 41.12% 增加到 56.29%。

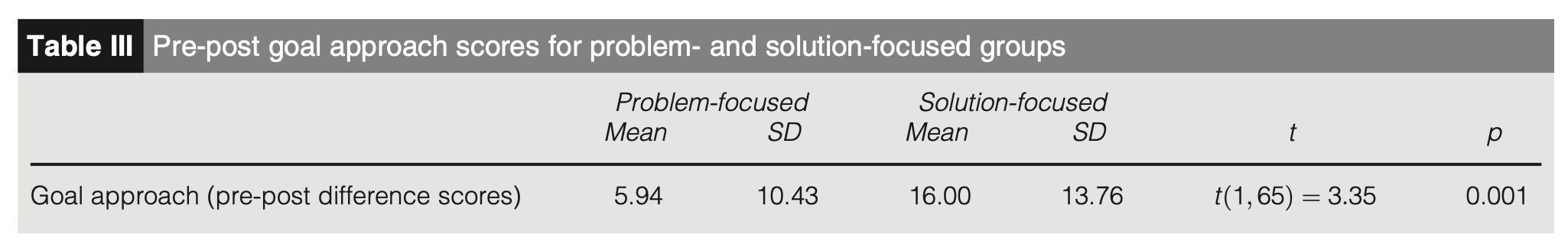

比较目标接近分数的增加

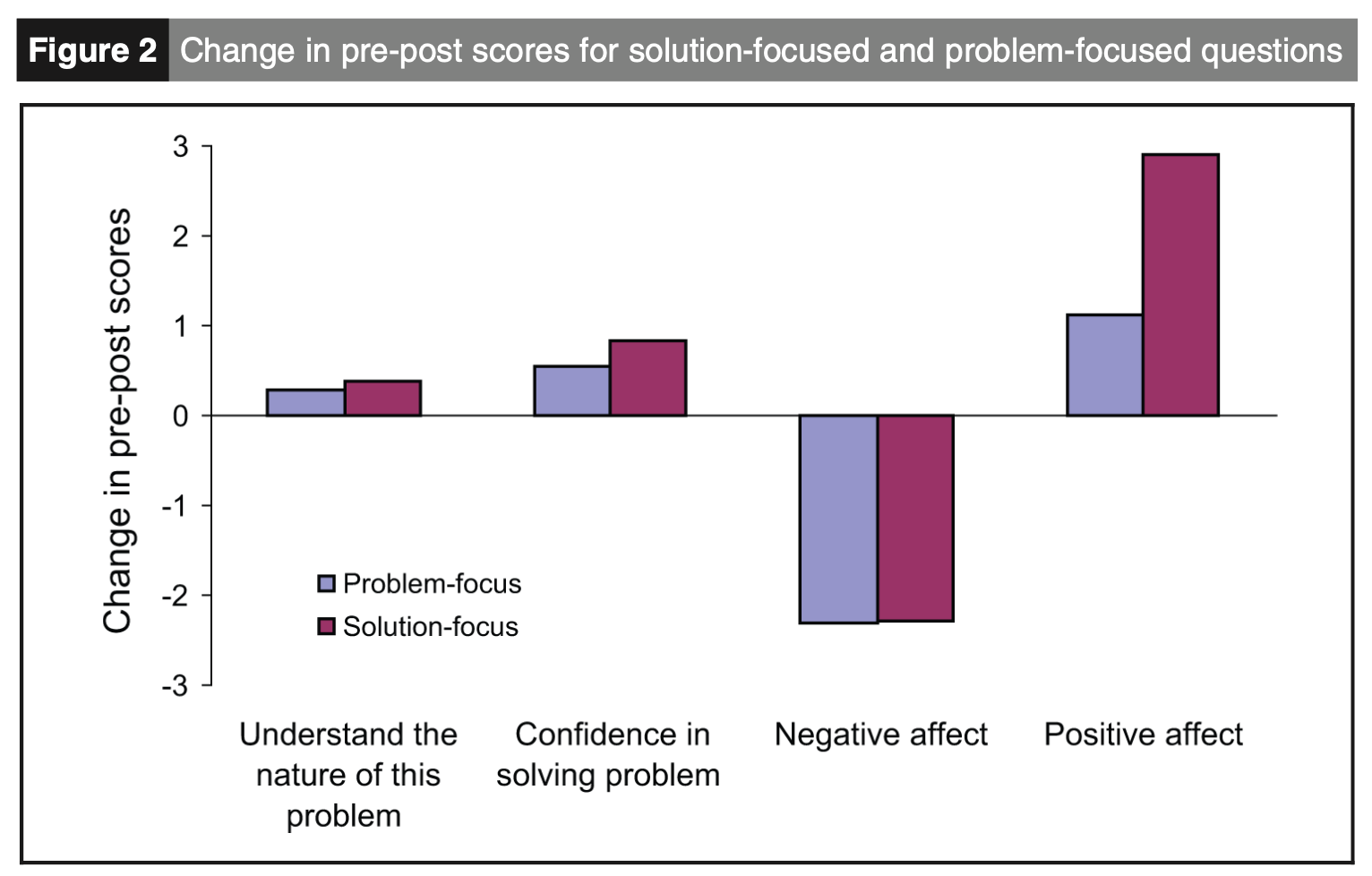

尽管以问题为中心的课程和以解决方案为中心的课程都增加了参与者的目标接近分数,但对两组的前后差异分数进行比较表明,以解决方案为中心的小组的增加幅度大于以问题为中心的小组的增加幅度( tð1;65Þ 1⁄4 3:35;p 1⁄4 0:001)。 与以问题为中心的小组相比,以解决方案为中心的小组的目标方法得分平均提高了 16.00%。每问“为什么?”减少了负面影响

以问题为中心的教练问题可以有效减少负面情绪并提高自我效能。 然而,积极情绪并没有改变,这一发现与过去的研究一致,过去的研究发现表达一个人的问题可以宣泄并减少消极情绪(Pennebaker et al., 1990)。

本研究中看到的积极和消极情绪的差异效应说明了在教练干预中使用全方位评估的重要性; 评估涵盖“负面”和“正面”范围。 在这种情况下,教练可能会减少负面情绪,但实际上不会增强积极情绪或幸福感,并且如果没有广泛的衡量方法,就不会观察到真正的影响(有关这一点的有用讨论,请参阅 Keyes,2005)。

以问题为中心的方法在增加目标方法方面也很有效:仅仅思考问题并思考其相关的思维过程,参与者就会感觉好像他们已经离目标更近了。 鉴于参与者没有写下任何目标方法行为或制定任何行动步骤,这一点尤其值得注意。

令人惊讶的是,以问题为中心的提问所固有的自我反思并没有增加对问题本身本质的理解。 人们期望对问题的反思能够增进对该问题的理解; 但事实并非如此。 此外,对问题本质的理解和目标进展之间没有显着关系(r 1⁄4 0:044;NS),这表明对问题本质的理解对于目标进展来说并不是必要的。

以解决方案为中心的问题:问“如何做?”感觉更积极

以解决方案为中心的教练问题比以问题为中心的问题影响更多的变量,并且以解决方案为中心的方法增加了参与者对问题本质的洞察力和理解。 此外,积极情绪显着增加,这在以问题为中心的情况下并不明显。 因此,就情感影响而言,可以说总体而言,以解决方案为中心的方法似乎优于以问题为中心的方法。

过去的研究支持了这项试点研究的结果。 在之前唯一一项将特定的以解决方案为中心的技术与以问题为中心的方法进行比较的研究中,Wehr(2009)要求参与者专注于他们想要解决的特定个人问题。 随后,一组生成问题的例外情况,另一组生成问题的示例。 此后,以解决方案为中心的小组的参与者比以问题为中心的小组的参与者感觉明显更好。 此外,当进行为期一周的类似研究时,记忆回忆任务的参与者在以解决方案为中心的组中回忆起更多的成功情况,而不是问题情况,而以解决方案为中心的组比以问题为中心的组回忆起更多的成功情况 。 此外,以解决方案为中心的群体对自己处理问题的能力更有信心(Wehr,2009)。

在 Wehr (2009) 和本研究中,以解决方案为中心的方法与更高水平的积极影响相关。 Isen (1987) 指出,处于积极情绪中的个体会更加合作地做出反应,并在社交场合表现出更深刻的洞察力和更具适应性的反应。 与以解决方案为中心的方法相关的积极影响可能有助于理解的发展,这是从业者要牢记的重要一点。

对实践的影响

本文对从业者有一些有益的启示。 我们建议教练在与客户的合作中以以解决方案为中心的主题为目标。 这并不是说我们应该忽视问题的存在:专注于解决方案并不意味着恐惧问题! 事实上,以问题为中心的方法和以解决方案为中心的方法是重叠的,教练对话不仅仅是以解决方案为中心或仅仅以问题为中心。 教练在这些方法之间进行切换,以最好地满足受教练者的需求。 许多客户想谈论他们的问题。 拥有时间和空间来谈论问题可以起到宣泄的作用,而阻止他们这样做可能会疏远他们。 事实上,仅仅思考问题似乎就能帮助受训者朝着解释研究结果。 首先,样本量偏小。 虽然三十九和三十五的样本量足以检测受试者内设计中的中到大效应量,但就产生可靠的相关统计数据而言,它们的样本量可能很小(Cohen,1992)。 我们建议进一步的研究使用更大的样本量。 其次,研究参与者的参与是他们课程要求的一部分。 如果使用实际的受训者而不是成年学生来重复这项研究,将会很有用。 第三,这些措施纯粹是自我报告。 除了本研究中使用的自我报告措施之外,未来的研究还可以使用目标进展的客观行为指标。 第四,由于参与者间隔一周完成练习,因此以解决方案为中心的会议的结果可能部分归因于练习效果,因为参与者在一周前完成了类似的练习。 尽管存在这些限制,本文还是对如何在教练中提出更有效的问题给出了一些见解,并有望引发沿着这些方向的进一步工作。

概括

尽管以问题为中心和以解决方案为中心的条件都可以有效地增强目标方法,但与以问题为中心的组相比,以解决方案为中心的组在目标方法方面的提高显着更大。 以问题为中心的问题减少了负面影响并提高了自我效能。 然而,以解决方案为中心的问题总体上更有效,提供与以问题为中心的条件相同的好处,同时还增加了积极的影响和参与者对问题本质的理解。 总体而言,虽然以问题为中心的问题和以解决方案为中心的问题都是有效的,但一般来说,以解决方案为中心的教练问题比以问题为中心的问题更有效。 因此,我们建议,如果教练希望进行有效的以目标为中心的教练课程,以建立自我效能、减少负面影响、增加积极影响并支持目标实现的过程,那么他们在教练工作中应以以解决方案为中心的主题为目标。

教练越来越成为一种积极的变革方法。 然而,关于什么是有效的教练实践以及教练如何运作,还有很多东西需要了解。 本文代表了发展此类知识的一小步,我们期待进一步的研究,揭示成功教练实践的心理机制。

下面我们列出一些以问题为中心的提问和以解决方案为中的教练问题的对比

以问题为中心:

问题是什么?

以解决方案为中心:

您希望从本次会议中实现什么目标?

以问题为中心:

什么阻碍了你?

以解决方案为中心:

到目前为止您取得了哪些进展?

以问题为中心:

为什么这对您来说是一个问题?

以解决方案为中心:

取得成功意味着什么?

以问题为中心:

您遇到困难多久了?

以解决方案为中心:

您过去何时取得过积极成果?

以问题为中心:

谁应该受到责备?

以解决方案为中心:

谁可以帮助您?

锻炼:

要真正体验以问题为中心和以解决方案为中心之间的区别,请与愿意的合作伙伴一起尝试此练习:

1、首先向您的“教练”提出系列问题集中的问题,让他们有时间回答每个问题。他们可能会在头脑中这样做。最后请他们反馈这些问题的有效性以及这些问题给他们带来的感受。

2、现在提出一系列以解决方案为中心的问题,再次给受教练者时间做出回应。这些措施的效果如何?他们的感受如何?

3、现在要求他们对你做同样的事情。

您应该注意到每组问题对“受教练者”的影响存在巨大差异 - 第一组问题让受教练者沉迷于问题并可能感到消极,第二组问题让受教练者对某些问题感到更加积极关于他们如何前进的想法。

————————————

References

Bell, R.J., Skinner, C.H. and Fisher, L.A. (2009), ‘‘Decreasing putting yips in accomplished golfers via solution-focused guided imagery: a single-subject research design’’, Journal of Applied Sport Psychology, Vol. 21 No. 1, pp. 1-14.

Berg, I.K. and Szabo, P. (2005), Brief Coaching for Lasting Solutions, W.W. Norton, New York, NY. Cohen, J. (1992), ‘‘A power primer’’, Psychological Bulletin, Vol. 112 No. 1, pp. 155-9.

Corcoran, J. and Pillai, V. (2009), ‘‘A review of the research on solution-focused therapy’’, British Journal of Social Work, Vol. 39 No. 2, pp. 234-42.

de Shazer, S. (1994), Words Were Originally Magic, Norton & Co., New York, NY.

Froggatt, W. (2006), ‘‘A brief introduction to cognitive-behaviour therapy’’, available at: www.rational.

org.nz/ (accessed 31 January 2008).

Grant, A.M. (2006), ‘‘Solution-focused coaching’’, in Passmore, J. (Ed.), Excellence in Coaching:

The Industry Guide, Kogan Page, London, pp. 73-90.

Isen, A.M. (1987), ‘‘Positive affect, cognitive process and social behavior’’, in Berkowitz, L. (Ed.),

Advances in Experimental Social Psychology, Vol. 20, Academic Press, San Diego, CA, pp. 203-53. Jackson, P.Z. and McKergow, M. (2002), The Solutions Focus: The SIMPLE Way to Positive Change,

Nicholas Brealey, London.

Jung-Beeman, M., Collier, A. and Kounios, J. (2008), ‘‘How insight happens: learning from the brain’’,

NeuroLeadership Journal, Vol. 1 No. 1, pp. 20-5.

Keyes, C.L. (2005), ‘‘Complete mental health’’, Revue Quebecoise de Psychologie, Vol. 26 No. 1,

pp. 145-63.

Kilburg, R.R. (2004), ‘‘When shadows fall: using psychodynamic approaches in executive coaching’’,

Consulting Psychology Journal: Practice & Research, Vol. 56 No. 4, pp. 246-68.

Kim, J.S. (2008), ‘‘Examining the effectiveness of solution-focused brief therapy: a meta-analysis’’,

Research on Social Work Practice, Vol. 18 No. 2, pp. 107-16.

Neenan, M. (2008), ‘‘From cognitive behaviour therapy (CBT) to cognitive behaviour coaching (CBC)’’,

Journal of Rational-Emotive & Cognitive Behavior Therapy, Vol. 26 No. 1, pp. 3-15.

Ost, L.-G. (2008), ‘‘Cognitive behavior therapy for anxiety disorders: 40 years of progress’’, Nordic

Journal of Psychiatry, Vol. 62 No. 3, pp. 5-10.

Pennebaker, J.W., Colder, M. and Sharp, L.K. (1990), ‘‘Accelerating the coping process’’, Journal of

Personality & Social Psychology, Vol. 58 No. 3, pp. 528-37.

Proudfoot, J.G., Corr, P.J., Guest, D.E. and Dunn, G. (2009), ‘‘Cognitive-behavioural training to change attributional style improves employee wellbeing, job satisfaction, productivity, and turnover’’, Personality and Individual Differences, Vol. 46 No. 2, pp. 147-53.

Spence, G.B. and Grant, A.M. (2007), ‘‘Professional and peer life coaching and the enhancement of goal striving and wellbeing: an exploratory study’’, Journal of Positive Psychology, Vol. 2 No. 3, pp. 185-94.

Stams, G.J., Dekovic, M., Buist, K. and de Vries, L. (2006), ‘‘Efficacy of solution-focused brief therapy: a meta-analysis’’, Gedragstherapie, Vol. 39 No. 2, pp. 81-94.

Szabo, P. and Meier, D. (2009), Coaching Plain & Simple: Solution-focused Brief Coaching Essentials, W.W. Norton & Co., New York, NY.

Visser, C. and Butter, R. (2008), ‘‘The effectiveness of solution-focused working in coaching and consultancy’’, Gedrag en Organisatie, Vol. 21 No. 1, pp. 35-55.

Watson, D., Clark, L.A. and Tellegen, A. (1988), ‘‘Development and validation of brief measures of positive and negative affect: the PANAS scales’’, Journal of Personality & Social Psychology, Vol. 54 No. 6, pp. 1063-70.

Wehr, T. (2009), ‘‘The phenomenology of exception times: qualitative differences between problem-focused and solution-focused interventions’’, Applied Cognitive Psychology, in press.

Whitmore, J. (1992), Coaching for Performance, Nicholas Brealey, London.

Wilson, P.F., Dell, L.D. and Anderson, G.F. (1993), Root Cause Analysis: A Tool for Total Quality

Management, American Society for Quality Improvement, New York, NY.

About the authors

Anthony M Grant PhD is a Coaching Psychologist and the Director of the Coaching Psychology Unit at the University of Sydney, Australia. His teaching, research and coaching psychology practice focuses on the use of evidence-based behavioural science in the enhancement of performance, wellbeing and organisational change. Anthony Grant is the corresponding author and can be contacted at: anthonyg@psych.usyd.edu.au

Sean A. O’Connor (MApplSc) is completing his PhD in Coaching Psychology at the Coaching Psychology Unit, at the University of Sydney, Australia. His thesis explores the impact of leadership development on group dynamics and the quality of connectivity within the organisational network. He is an active practitioner, educator and academic researcher.