从“做更多”到“成为自己”:一场关于Be、Do与Have的自我革命

最近放飞自我,教练不做,当客户比较多,愕然发现一直觉得自己没有议题的我怎么会那么纠结?

随便一个议题,我就会东南西北上下六维纠结。

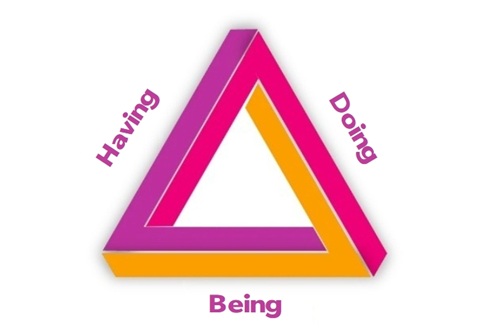

黄金三角模型

在教练技术或自我成长领域,"Being"、"Doing"和"Having"是三个核心概念,它们描述了个人发展的不同维度。

1、Being(存在状态)

-

本质:指一个人内在的"存在方式",包括心态、信念、价值观和意识状态。

-

特点:关注"你是谁"而非"你做什么",与当下的觉知、情绪管理和自我认同相关。

2、Doing(行动过程)

-

本质:具体的外在行为、习惯和行动策略。

-

特点:可观察、可量化的具体动作,与目标达成直接相关的执行层面。

3、Having(拥有结果)

-

本质:通过行动获得的物质/精神成果。

-

特点:外在可见的结果(金钱、关系、成就等),社会普遍追求的"成功标志"。

4、三者关系

-

传统路径:Doing → Having → Being(通过行动获得结果,最终改变存在状态)。

-

教练倡导的路径:Being → Doing → Having(先成为理想状态的人,自然产生有效行动,最终收获成果)。

我脑海里的be-do-have

思考当下,我的脑海中浮现了一幅和谐的军队画面:

-

指挥官(Being):面对作战地形图运筹帷幄,制定战略决策;

-

战士们(Doing):在阵地上英勇杀敌;

-

指导员(Having):关注目标实现过程中的将士心力建设。

对号入座,我突然明白:原来自己的很多成长困局,本质是这三者的关系失衡。

1、Being:当「指挥官」沦为傀儡

我的“指挥官”经常失位。它被社会规则绑架,变成“墙头草”:父母说“稳定最重要”、朋友圈推崇“斜杠青年”,小伙伴说教练要通过自媒体营销......结果我的“战士”疲于奔命,辗转于不同战场,我的指导员也只能跟着“朝三暮四”。

>>> 反思顿悟

-

真正的指挥官,需要绝对的“主权意识”,时时刻刻坚定做自己。

-

Being不是形容词,而是动词——它需要被“成为”,而非“扮演”。

2、Doing:那些「战士」教会我的事

我曾是“行动力暴君”,给“战士”制定严苛KPI:每天健身1小时、读50页书、输出3000字……我的战士们在暴雨中机械地挥舞刀剑,浑身泥泞却不知为何而战?

>>> 反思顿悟

-

战士需要使命感,而非鞭子:与其用“自律”逼迫行动,不如让每个动作都回应“指挥官”的信念;

-

真正的执行力,是“从心所欲不逾矩”:当Being与Doing同频时,努力感会消失,取而代之的是心流。

3、Having:「指导员」使命与初心并重

我曾是“目标至上”的囚徒,坚定“必须达成”的同时,常常忽略了“为何出发”?

>>> 反思顿悟

指导员(Having)的终极任务,不是举着KPI抽打战士,而是守护军队的“灵魂契约”:

-

当想用“熬夜赶工”换取项目奖金时,指导员该质问:“这符合我们‘健康优先’的原则吗?”

- 当纠结“是否跳槽”时,指导员需提醒:“你究竟想‘拥有高薪’,还是‘成为能影响行业的人’?”

结语:让生命成为有机的战场

正如《道德经》所言:“后其身而身先,外其身而身存”——当Being成为统帅,Doing与Having自会各归其位。

这场关于Being、Doing与Having的反思,本质上是一场“主权收复运动”。

后记:写这篇文章时,我的指挥官(Being)说:“只需真诚表达你的觉察。”

战士(Doing)也没有考虑字数、文字是否精准。

而指导员(Having)微笑:“你已拥有了最珍贵的成果——一次做自己的友好体验。”